Русский культурный код в digital: как говорить на одном языке с аудиторией

Какие образы откликаются русскоязычной аудитории и какие смыслы действительно цепляют — в колонке Дениса Чуприна, руководителя группы продуктового маркетинга Demis Group

Согласно прогнозам, к концу 2025 года общий объем российского рекламного рынка может вырасти почти до 2 трлн рублей, что на 38% больше, чем в 2024 году. В категории digital ожидается рост на 17–21%, что подтверждает смещение фокуса брендов в онлайн.

Однако, чтобы эффективно работать на российском digital-рынке и окупать каждый вложенный рубль, брендам важно учитывать культурный код. Это не просто тренд, а новый виток развития коммуникаций, который приближает бренды к аудитории и позволяет использовать образы, вызывающие доверие и ценности в контексте рекламного продвижения.

Что такое культурный код и при чем тут digital

Культурный код — это не только традиции или менталитет. Это язык, на котором мы чувствуем и понимаем друг друга. А также ассоциации, бытовые образы, ценности, с которыми мы росли. Они определяют, каким словам мы верим, на что реагируем, а что игнорируем. Понимание этой специфики помогает строить коммуникацию, которая действительно резонирует с аудиторией и усиливает эффект рекламы.

Особенности русского культурного кода:

- Живое общение важнее формальностей. Даже в онлайн‑чате люди ждут не робота, а человека. Отзывы и рекомендации «как от знакомого» вызывают больше доверия, чем сухие факты.

- Эмпатия на первом месте. Если сообщение звучит слишком официально или холодно, оно сразу отталкивает. Люди хотят чувствовать, что к ним относятся искренне и по‑настоящему.

- Особое отношение к юмору. Мы ценим тонкую иронию и остроумные моменты и сразу замечаем, когда пытаются навязать пафос или громкие слова без смысла.

- Контекст и ассоциации решают многое. Образ из известного фильма, знакомая жизненная ситуация или метафора срабатывают гораздо сильнее, чем бездушные цифры и логика, потому что цепляют на уровне эмоций и личного опыта.

Что цепляет российскую аудиторию: ключевые запросы и смыслы

Согласно опросу Ipsos, многим россиянам близки бренды, которые отражают их повседневную жизнь и культуру. Людям приятно видеть знакомые образы в рекламе, на упаковке, в дизайне — и все больше покупателей выбирают товары с такими элементами.

Ниже — результаты исследования, проведенного среди россиян старше 16 лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

Главные запросы аудитории:

1. Объединяющие символы России

- Элементы народной культуры: национальные орнаменты, герои фольклора.

- Символика советской эпохи: мультфильмы, предметы быта.

Так, каждый второй россиянин хотел бы видеть больше таких символов в дизайне, рекламе и на упаковке; примерно каждый третий уже покупал товары с российской символикой. Родители детей до 16 лет проявляют особенно высокий интерес, передавая культурный код детям.

Для меня культурный код России — это не про березы и самовары. Наши символы уже не из фольклора, а из повседневности: панельные дома, «Пятерочка» у дома, домофон, двор с детской площадкой. Это те детали, которые узнает каждый, потому что они окружают нас каждый день и создают общее ощущение своего пространства.

Это те детали, которые действительно объединяют людей, формируя общее ощущение своего окружения.

2. Локальная идентичность и локальные бренды

- Символы и традиции конкретных регионов, городов и областей.

- Бренды используют локальные элементы, чтобы вызвать чувство принадлежности и удовлетворить познавательный интерес. Например, «Азбука вкуса» выпустила серию чайных напитков, посвященных регионам России (Татарский чай, Бурятский чай).

3. Сказочные образы и ностальгия

- Сказки передают культурные смыслы и традиции из поколения в поколение, вызывают теплые эмоции и ностальгию.

- Современные бренды обращаются как к добрым персонажам, так и к сложным, мистическим героям: Баба-Яга, ведьмы, кикиморы, лешие.

Примеры:

— Gigachat от «Сбера» — виртуальный помощник Кот-Баюн.

Источник изображения: giga.chat

— Estel — линейки ухода за волосами Babayaga, Kikimora, Vedma.

Источник изображения: estel.pro

4. Черты русского национального характера

- Аудитория идентифицирует себя с качествами: выносливость, терпеливость, милосердие, смекалка, сострадание, искренность.

- Меньше ценится предприимчивость, хотя смекалка остается важной для восприятия брендов как «своих».

Как говорить с русскоязычной аудиторией на одном языке

1. Отталкивайтесь от бытового опыта

Русский потребитель любит, когда речь идет о привычных вещах, о том, что близко и понятно. Забудьте про абстрактные формулировки и сухие термины. Говорите образами — суп на плите, поездка к бабушке, ремонт в квартире, летний вечер на даче. Это сразу создает чувство «своего», пробуждает воспоминания и эмоции.

Пример: «Леруа Мерлен» — «Мечты о даче». В ролике показаны реальные дачные истории: грядки с клубникой, ремонт старой веранды, совместная высадка растений и уютные вечера на улице.

Источник изображения: скриншот из рекламы https://www.youtube.com/watch?v=3g2dFTdqyK0&t=2s

2. Используйте эмоции и «свои» слова

Слова должны звучать просто, искренне и с теплом. Русский язык богат оттенками — используйте их. Эмоциональные маркеры, которые понятны именно вашей аудитории, делают сообщение живым и близким.

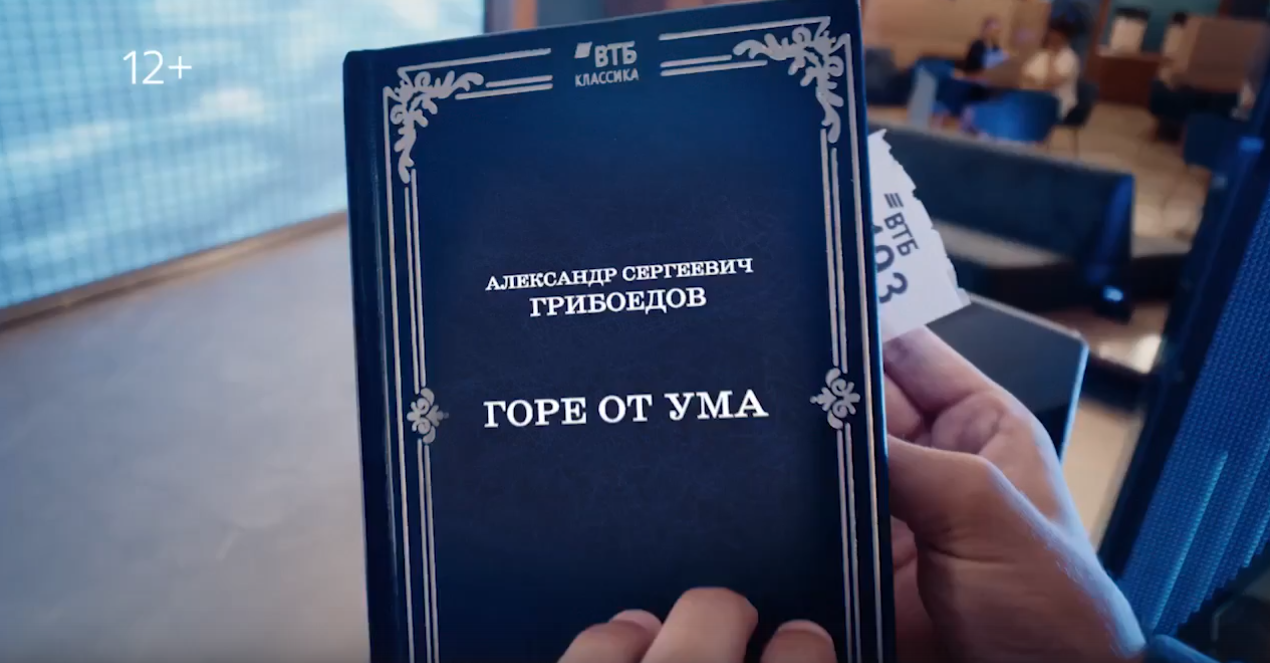

Пример: ВТБ «Горя не бывает от ума». Банк показал, как классическая русская литература и культурные коды трансформируются в современный финансовый контекст. Слоган прост, понятен и максимально приближен к народной мудрости.

Источник изображения: скриншот из рекламы ВТБ

3. Опирайтесь на знакомые архетипы

В нашей культуре сильны архетипы: уважение к опыту старших, материнская забота, герой-одиночка, противостояние «мы и они». Они дают рекламе энергию и глубину. Если зацепить эти темы, коммуникация начинает резонировать на уровне культурных кодов.

Пример: PepsiCo «Домик в деревне». Долгие годы бренд строил коммуникацию вокруг образов бабушки, заботящейся о семье: творог, сметана, семейные завтраки в кадре. Это классическое проявление архетипа «мать» — теплый, заботливый и жизненный образ, который вызывает доверие и чувство домашнего уюта.

Источник изображения: «Домик в деревне», скриншот из рекламы PepsiCo в VK

4. Будьте искренними, а не глянцевыми

Аудитория российского рынка мгновенно чувствует фальшь и пафос. По данным опроса компании «Тет-о-твет», 75% россиян считают, что жизнь, показанная в роликах, совсем не похожа на их собственную. И почти 63% хотят видеть на экране обычных людей, а не знаменитостей.

Пример: российская сеть «Магнит» выпустила рекламу, в которой подчеркнула важность заботы о близких и дружбы между семьями. В ролике снялись настоящие покупатели сети.

5. Используйте игру слов для привлечения внимания

Русский потребитель любит игру слов в рекламе. Речь идет о смелом и тонком использовании лингвистических приемов — двойных смыслов, каламбуров, ритмических конструкций и переосмысленных поговорок. Такие слоганы цепляют, вызывают моментальное узнавание, подчеркивают культурную близость и делают бренд ближе.

Пример: «Авито Путешествия» — «Все пройдет как забронировано».

Успех не в том, какой баннер круче, а в том, что заходит человеку на самом деле. Как он интерпретирует послание в своем контексте, в своей жизни? Тестируйте не просто дизайн, а идеи, смыслы и эмоции, которые вы хотите вызвать.

Заключение

Понимание русского культурного кода — это ключ к реальному успеху в диджитал. Чтобы действительно зацепить и вдохновить аудиторию, нужно говорить на ее языке, близком и понятном. Забудьте про стандартные пути клиента и шаблоны, они не отражают реальную жизнь и поведение наших людей.

- Изучайте культурный код глубоко и внимательно.

- Говорите с аудиторией как свои, искренне и просто.

- Перестаньте действовать только в рамках стандартного пути клиента. Думайте о человеке, который стоит за каждым кликом и каждым взглядом.

Только так маркетинг станет живым, а ваша коммуникация — настоящей и эффективной.