Новая реальность рекламной индустрии: что обсуждали на первой части пленарной сессии конференции «День Бренда»

Рост стоимости привлечения клиентов и снижение интереса к рекламе — с этими вызовами столкнулись российские бренды в 2025 году. Поиску решений для эффективной работы в новых условиях была посвящена пленарная сессия «День Бренда»

На первой части пленарной сессии «День Бренда»: смотрим в будущее» выступили:

- Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям «Арнест ЮниРусь», модератор;

- Ольга Барская, вице-президент по развитию OMD OM Group;

- Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

- Елена Чичина, директор направления «Сервисы» «Яндекс Реклама»;

- Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance;

- Татьяна Кащенко, директор по работе с клиетами и агентствами VK;

- Яков Пейсахзон, директор «Авито Реклама»;

- Елена Мельникова, генеральный директор МТС Ads.

«Решающий» показатель

Одной из центральных тем сессии стала растущая стоимость привлечения потребителя в условиях насыщенного рынка. Дискуссию открыла Ольга Барская, вице-президент по развитию OMD OM Group. Спикер отметила, что рост рекламного рынка в 2025 г. обеспечит сегмент eRetail, который, по прогнозам, вырастет на 50%. Сдерживающим фактором рекламного рынка при этом остается высокая медиаинфляция в других каналах, которая в 2025 г., как и в 2024-м, сохраняется на уровне 19% (с прогнозом снижения до 17% в 2026-м).

Несмотря на это, «бюджет на рекламу есть». По словам Барской, показатель ДРР

(доля рекламных расходов) держится на уровне 5–15%, и это метрика,

показывающая, «что экономика все еще сходится».

Будущее индустрии спикер связала с метрикой CAC (Customer Acquisition Cost — стоимость привлечения клиента), которая в ближайшие годы, по ее словам, станет решающей. Важность показателя обусловлена тем, что на смену предыдущему поколению приходят зумеры, что кардинально меняет модели потребительского поведения и требует новых подходов к коммуникации. Кроме того, важно сохранять силы собственного бренда при риске размывания его e-com.

Концентрация рынка и новые бренды

Совокупный объем российского медийного рынка достиг 2 трлн руб., причем 80% этой суммы концентрируют пять ключевых игроков. Как сообщил Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group, лидером стал «Яндекс» с сегментом в 500 млрд руб., за ним следует RWB Media (450 млрд руб.), НРА (300 млрд руб.), Ozon (250 млрд руб.) и VK (100 млрд руб.).

«Это гигантская доля. Она говорит о том, что рынок сильно зависит от

селлеров. Важно, чтобы рекламодатели и агентства выстраивали отношения с

селлерами», — подчеркнул Бахтеров.

При этом, по его словам, маркетплейсы становятся драйвером роста для новых

брендов.

«Тысячи новых брендов скоро ринутся на офлайн-полку, и мы с вами все

увидим в “Магнитах” и “Пятерочках” эти бренды. Именно на Wildberries тысячи

новых брендов, которые только начинают развиваться, начинают свой путь», —

отметил эксперт.

Бахтеров обратил внимание на модель продвижения на Wildberries: продавцы

получают пакеты ТВ и наружной рекламы в качестве поддержки фактически бесплатно

при условии расходов на продвижение на самой площадке. Игроки адаптируются к

новой реальности, а маркетплейсы открывают возможность малым и средним брендам

выходить на широкую аудиторию без миллиардных бюджетов.

Рынок потребителя против рынка рекламодателя

Рынок трансформируется от концентрированного на нуждах рекламодателя к рынку

потребителя. Этот тезис стал главным в выступлении Елены Чичиной, директора

направления «Сервисы» «Яндекс Рекламы». По ее словам, эпоха дефицита

качественного инвентаря ушла в прошлое. На смену ей пришло время потребителей

контента.

Портрет этого потребителя складывается из следующих цифр:

- Ежедневное время в интернете — 4 часа 33 минуты, из которых 42% приходится на видео и информационные порталы.

- Аудитория городских сервисов «Яндекса» — 94 млн пользователей, причем 60% из них имеют доход выше среднего.

- Растет Smart TV. Еженедельный охват этого канала достиг 61% пользователей при 54 млн подключенных устройств. С начала 2025 г. количество показов в этом канале выросло в 6 раз, количество рекламодателей — в 17 раз, а кампаний — в 30 раз.

Инвестиции следуют за вниманием пользователя. Вложения в инновационные рекламные форматы за последний период выросли на 83%, достигнув объема в 693 млрд руб.

Ответом на фрагментацию потребительского пути стала омниканальность. По данным Omnisend и «Яндекс Рекламы», которые приводит Чичина, кампании, использующие этот подход, удерживают до 89% клиентов и демонстрируют на 287% более высокую конверсию.

В управлении этим подходом помогают технологии, в первую очередь

искусственный интеллект. Более 80% бюджетов в «Директе» уже управляются

нейросетями, что повышает эффективность кампаний на 34%. При этом каждое третье

объявление в платформе создано с помощью ИИ.

Коллаборации вместо конкуренции

На смену конкуренции приходит стратегия партнерства. Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, отметил, что «главный тренд этого года — не конкурировать, а объединяться».

Согласно данным Mediascope, которые привел эксперт, топ-20 ТВ-рекламодателей 2025 г. уже входили в топ в 2024-м, причем 19 из 20 сохраняли позиции и в 2023 г. Это указывает на сложившуюся экосистему без активного притока новых крупных игроков.

Кроме того, интерес аудитории к рекламе падает. Согласно исследованиям Brand Pulse и Mediascope, только 7% россиян считают рекламу полезной, а покупают товары после просмотра рекламы лишь 8%. Каждый третий потребитель предпочитает платить за контент без рекламы.

В ответ на эти вызовы топ-рекламодатели, особенно в сегменте финтеха, переходят к коллаборациям. Объединение брендов, по словам спикера, позволяет повысить внимание аудитории, объединить бюджеты и усилить медиаэффект без значительного роста индивидуальных затрат.

Новые паттерны потребления

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы», обратил внимание на изменение потребительских привычек. Он отметил рост ночного шопинга, который стал для многих способом эмоциональной компенсации. При этом 80% покупателей не сожалеют о таких спонтанных покупках, что делает e-com инструментом получения положительных эмоций.

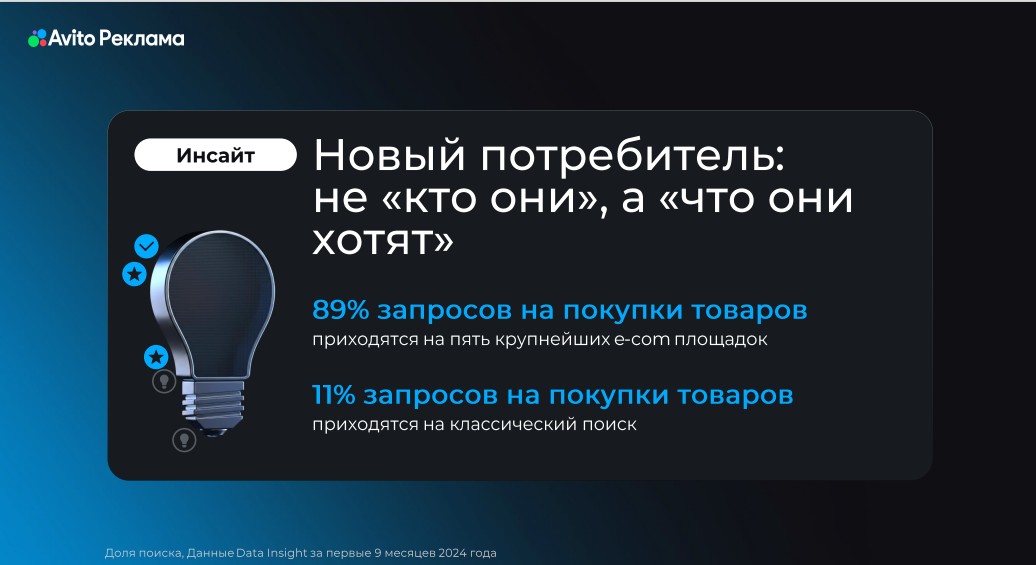

Пейсахзон также рассказал о том, с какими вызовами приходится сталкиваться рекламодателям. В противовес мнению Елены Чичиной, ими стали дефицит качественного инвентаря, высокая конкуренция и давление на маркетинговые бюджеты. При этом паттерны потребления продолжают меняться — сейчас 89% транзакционных запросов (с намерением сделать покупку) совершаются через крупные e-commerce-площадки, а не через классический поиск.

В качестве иллюстрации эксперт привел данные по аудитории «Авито». Они показывают, что пользователи активно интересуются недвижимостью и товарами повседневного спроса. Пик покупок традиционно приходится на середину декабря, когда наибольшим спросом пользуются фены, конструкторы и мелкая бытовая техника.

Особое значение приобретают персонализированные рекомендации — 40% сделок на площадке совершаются с их учетом.

Пользовательский опыт как преимущество

Татьяна Кащенко, директор по работе с клиентами и агентствами VK, развила тему изменения потребительского поведения, начатую предыдущими спикерами. Она отметила, что современные компании конкурируют не только товарами и ценами, но и качеством пользовательского опыта, который становится ключевым фактором выбора.

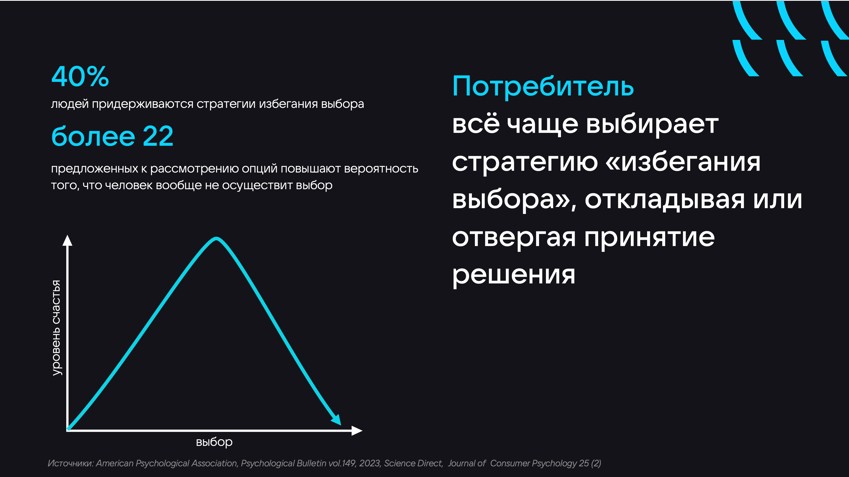

По данным Университета Тэйлорс, которые приводит Кащенко, ежедневно потребитель принимает до 35 тыс. решений, что создает «парадокс выбора». Более 40% людей сознательно выбирают стратегию избегания, а предложение более чем с 22 опциями часто приводит к полному отказу от выбора. Это подтверждает отмеченный Яковом Пейсахзоном тренд о важности персонализации и релевантности.

При этом мир движется от бесконечного выбора в сторону управляемости и осознанности опыта. Задача бренда, по мнению Кащенко, — создать такой опыт, которым потребитель захочет делиться.

Нужно отказаться от излишнего оптимизма

Елена Мельникова, генеральный директор MТС Ads, завершила сессию призывом к открытому диалогу между всеми участниками рынка. Она отметила, что дальнейшее развитие требует перехода к партнерским отношениям.

«Чем раньше мы перестанем врать друг другу, пытаться перекладывать свою боль на соседа, начнем становиться партнерами, тем быстрее мы станем взрослее, ответственнее и подтянем рынок с меньшей болью и большей эффективностью», — заявила Мельникова.

В качестве примера изменений в медиапотреблении спикер привела растущее влияние микроблогеров.

«Парадокс в том, что нам может быть неинтересно, что думают топ-блогеры. А вот “мама Настя” с аудиторией на тысячу человек может больше влиять на принятие решений, чем господин Минаев или Собчак», — рассказала эксперт.

Кроме того, Мельникова призвала отказаться от излишнего оптимизма предыдущих лет и признать, что бурного роста в ближайшее время ждать не стоит. При этом она подчеркнула: инвентарь не исчез, а трансформировался. Эпоха «дешевого видеоинвентаря по 85 рублей в Google» закончилась, и это нормальная эволюция рынка.

Что касается перспектив, Мельникова выделила ретейл-медиа как активно развивающийся сегмент, где Россия еще далека от пределов роста по сравнению с китайским рынком. Однако, по словам эксперта, и этот инвентарь конечен, а конкуренция будет только усиливаться.